취가정, 수수하면서 위엄이 깃든 곳…충장공 김덕령의 넋을 기리다

2023년 07월 23일(일) 18:25 가가

호남 누정-광주 <8>

‘취하여 노래하다’라는 뜻 담긴 정자

무등산 아래 충효동 환벽리 위치

김덕령이 어린시절 보냈던 성장지

후손 김만식과 문족들 1890년 창건

6·25때 병화 …후손 김희준 1955년 재건

‘취하여 노래하다’라는 뜻 담긴 정자

무등산 아래 충효동 환벽리 위치

김덕령이 어린시절 보냈던 성장지

후손 김만식과 문족들 1890년 창건

6·25때 병화 …후손 김희준 1955년 재건

어쩐지 그 누정에 가면 취할 것 같은 분위기가 감돈다. 이름만으로도 시정(詩情)이 느껴진다.

그러나 사사로이 가벼이 행할 것은 아니다. 저잣거리의 삽상한 정취쯤으로 생각해서는 안 된다. 그저 풍월이나 읊으며 몇 문장 허공에 띄워 보내려는 심상이라면 가서는 안 된다.

취가정(醉歌亭)에 가면서 한 사내의 의와 충을 생각했다. 사실 ‘취하여 노래하는 정자’라는 뜻의 취가정에는 아픈 사연이 깃들어 있다.

충장공 김덕령(1567~1596). 입만 번지르한 의와 애국이 넘쳐나는 불의한 세상에서 충장공의 의와 나라사랑은 한 점의 티끌이 없다. 그의 의로움에 견줄 이 없다.

무등산은 언제 찾아도 아늑하다. 어머니의 따스한 품속 같다. 무진주 빛고을과 가장 닮은 산, 무등산. 시대의 곡절과 통한의 역사를 굽어보며 피눈물을 흘렸다. 광주 사람에게 남도 사람에게 무등산의 의미는 각별하다. 누구에게도 품을 열어주고 누구도 차별하지 않는 인자와 덕을 지녔다. 등급이 없다는 의미처럼, 무등은 늘 지위고하 빈부귀천을 따지지 않고 하나로 품어준다.

가슴이 답답하거나 생각대로 일이 풀리지 않는 때, 무등산을 찾으면 시원해진다. 해답과는 무관하게 품속에 안기는 것만으로도 일말의 위안을 얻는다. 마음까지도 차이를 두지 않고 한가지로 보듬어주는 무등의 자애로움을 느낄 수 있다.

무등산 아래 충효동 환벽리. 광주호 옆 성안마을 뒷동산 동편에 작은 꼬막처럼 앉은 정자는 수수하면서도 위엄이 있다. 요즘말로 하면 아우라가 있다. 그저 그런 여느 곳에서나 볼 수 있는 누각이 아니다. 취가정. 멀리서도 누정이 발하는 기세에 마음을 단정히 한다.

장마철 비가 내린 터라 땅이 무르고 축축하다. 대지도 숨을 쉬고 산야도 숨을 쉰다는 것을 비온 후에 알게 된다. 일편단심 우직이 나라사랑의 길을 걸었던 충장공의 숨결인양 마음 한켠이 느꺼워진다.

정자는 높은 동산에 반듯이 앉아 있다. 아래에서 보면 비탈에 선 고목의 느낌이다. 정자로 올라가는 언덕으로 칸칸이 돌계단을 덧대 오르기가 수월하다. 한계단 한계단 오르며 한편의 시를 읊어본다. 아니 되새겨본다.

술에 취해 부르는 노래 누가 들을 건가

꽃과 달을 즐겨함도 나의 소원 아니었고

높은 공을 세우려는 것도 바람 아니었네

공을 세운 그 업적도 구름처럼 사라지고

꽃과 달을 즐기는 것도 부질없는 허사로다

술에 취해 부른 노래 어느 누가 알리요

긴 칼 들고 일어서 임금께 보은하려는 것을

이 시는 김덕령이 선조 때의 문인 석주(石州) 권필(1569~1612)의 꿈에 나타나 맺힌 한을 풀어낸 것이다. 얼마나 원한이 서렸으면 다른 이의 꿈에 나타났을까. 그것도 술에 취해 취시가(醉詩歌)를 읊었으리요.

김덕령은 명종 22년 1567년에 무등산 자락 충효동에서 태어났다. 그는 어렸을 때부터 기백이 넘쳤고 무예에 능했다. 어려서는 환벽당 주인인 사촌 김윤제에서 사사했으며 우계 성혼으로부터도 수학을 했다. 그의 나이 25세 되던 해 임란이 발발하자 형님 덕홍과 함께 담양에서 창의했다. 그러나 덕홍은 노모의 봉양을 이유로 덕령을 돌려보냈다.

문제는 김덕령을 시기하는 무리들이 모사를 꾸민 데서 화가 미쳤다. 이몽학이 충청도에서 난을 일으켰는데 김덕령이 그들과 모반을 획책한다는 모함이 상부에까지 보고된 것. 옥에 갇힌 김덕령은 결국 몽둥이로 맞는 형벌인 곤형 후유증으로 세상을 뜨고 만다. 만 29세, 채 서른이 되지 않은 나이였다.

돌 계단을 오르며 누정의 모습에서 충장공의 의분과 울분을 생각한다. 그는 죽음으로 결백을 증명했다. 취가정에 다다르니 장군의 풍모를 알현하는 것 같다. 사방이 트여 시원하다. 시원한 바람에서 의기가 느껴진다.

이곳은 그의 후손 김만식과 문족(門族)들이 1890년 세웠다. 김덕령이 어린시절을 보낸 성장지가 누정의 자리가 된 것이다. 그러나 1950년 6·25 한국전쟁으로 불에 타는 병화를 입었고, 후손 김희준이 친족들과 1955년에 중건했다.

충장공은 이곳에서 어린시절을 보내며 원대한 꿈을 꾸었을 것이다. 자신과 가문을 위한 꿈이 아닌 나라사랑의 정도를 심사하며 숙고했을 것이다.

취가정(醉歌亭)이라는 명칭은 권필의 꿈속에 취한 모습으로 나타나 충혼을 시로 표현했던 김덕령의 심회가 투영돼 있다. 권필은 충장공의 원혼을 달래기 위해 또한 시로 화답을 한다.

다음은 권필의 화답시다.

칼을 잡고 일어섰던 지난날의 장한 뜻이

중도에서 꺾임을 당했지만 그 또한 운명이리

한이 서린 그 영혼 땅에서 통곡을 하며

가슴의 울분을 술에 취해 읊었노라

취가정은 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 형태로 돼 있다. 가운데에 거실 1칸이 있으며 양칸은 모두 마루로 이루어져 있다. 정내(亭內)에 걸린 현판은 구한말 명필 송운회의 글씨다. 누정의 경내를 돌아보며 억울하게 죽임을 당한 충장공의 심회가 고스란히 전해오는 듯 해 가슴이 저린다.

김덕령이 옥중에 있을 때 지었다는 ‘춘산곡’(春山曲)이라는 시가 있다. 사직공원에 가면 그 시비를 만날 수 있다. “춘산에 불이 나니 못다 핀 꽃 다 붙는다/ 저 뫼 저 불은 끌 물이라도 있는데/ 이 몸의 내 없는 불은 끌 물이 없구나” 예나 지금이나 중상과 모략, 모사와 모함, 밀고와 모반이 넘쳐난다. 시대가 변해도 애먼 사람 잡아 일신의 안위와 출세를 도모하는 자들이 왜 그리 많은지.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

그러나 사사로이 가벼이 행할 것은 아니다. 저잣거리의 삽상한 정취쯤으로 생각해서는 안 된다. 그저 풍월이나 읊으며 몇 문장 허공에 띄워 보내려는 심상이라면 가서는 안 된다.

충장공 김덕령(1567~1596). 입만 번지르한 의와 애국이 넘쳐나는 불의한 세상에서 충장공의 의와 나라사랑은 한 점의 티끌이 없다. 그의 의로움에 견줄 이 없다.

무등산은 언제 찾아도 아늑하다. 어머니의 따스한 품속 같다. 무진주 빛고을과 가장 닮은 산, 무등산. 시대의 곡절과 통한의 역사를 굽어보며 피눈물을 흘렸다. 광주 사람에게 남도 사람에게 무등산의 의미는 각별하다. 누구에게도 품을 열어주고 누구도 차별하지 않는 인자와 덕을 지녔다. 등급이 없다는 의미처럼, 무등은 늘 지위고하 빈부귀천을 따지지 않고 하나로 품어준다.

|

| 취가정 내부에서 바라본 풍경 |

장마철 비가 내린 터라 땅이 무르고 축축하다. 대지도 숨을 쉬고 산야도 숨을 쉰다는 것을 비온 후에 알게 된다. 일편단심 우직이 나라사랑의 길을 걸었던 충장공의 숨결인양 마음 한켠이 느꺼워진다.

정자는 높은 동산에 반듯이 앉아 있다. 아래에서 보면 비탈에 선 고목의 느낌이다. 정자로 올라가는 언덕으로 칸칸이 돌계단을 덧대 오르기가 수월하다. 한계단 한계단 오르며 한편의 시를 읊어본다. 아니 되새겨본다.

술에 취해 부르는 노래 누가 들을 건가

꽃과 달을 즐겨함도 나의 소원 아니었고

높은 공을 세우려는 것도 바람 아니었네

공을 세운 그 업적도 구름처럼 사라지고

꽃과 달을 즐기는 것도 부질없는 허사로다

술에 취해 부른 노래 어느 누가 알리요

긴 칼 들고 일어서 임금께 보은하려는 것을

|

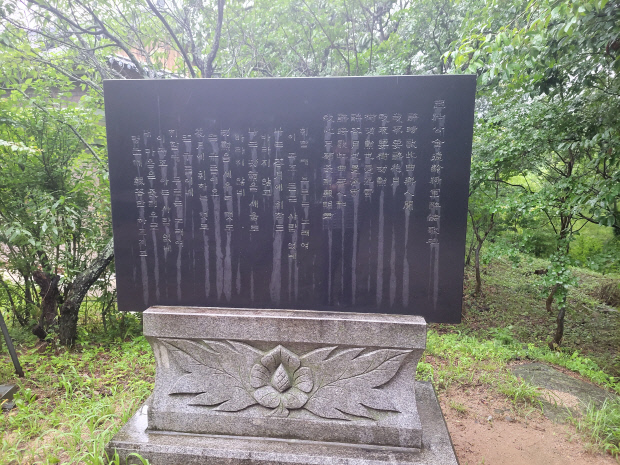

| 충장공 김덕령장군 취시가비 |

김덕령은 명종 22년 1567년에 무등산 자락 충효동에서 태어났다. 그는 어렸을 때부터 기백이 넘쳤고 무예에 능했다. 어려서는 환벽당 주인인 사촌 김윤제에서 사사했으며 우계 성혼으로부터도 수학을 했다. 그의 나이 25세 되던 해 임란이 발발하자 형님 덕홍과 함께 담양에서 창의했다. 그러나 덕홍은 노모의 봉양을 이유로 덕령을 돌려보냈다.

문제는 김덕령을 시기하는 무리들이 모사를 꾸민 데서 화가 미쳤다. 이몽학이 충청도에서 난을 일으켰는데 김덕령이 그들과 모반을 획책한다는 모함이 상부에까지 보고된 것. 옥에 갇힌 김덕령은 결국 몽둥이로 맞는 형벌인 곤형 후유증으로 세상을 뜨고 만다. 만 29세, 채 서른이 되지 않은 나이였다.

돌 계단을 오르며 누정의 모습에서 충장공의 의분과 울분을 생각한다. 그는 죽음으로 결백을 증명했다. 취가정에 다다르니 장군의 풍모를 알현하는 것 같다. 사방이 트여 시원하다. 시원한 바람에서 의기가 느껴진다.

이곳은 그의 후손 김만식과 문족(門族)들이 1890년 세웠다. 김덕령이 어린시절을 보낸 성장지가 누정의 자리가 된 것이다. 그러나 1950년 6·25 한국전쟁으로 불에 타는 병화를 입었고, 후손 김희준이 친족들과 1955년에 중건했다.

충장공은 이곳에서 어린시절을 보내며 원대한 꿈을 꾸었을 것이다. 자신과 가문을 위한 꿈이 아닌 나라사랑의 정도를 심사하며 숙고했을 것이다.

취가정(醉歌亭)이라는 명칭은 권필의 꿈속에 취한 모습으로 나타나 충혼을 시로 표현했던 김덕령의 심회가 투영돼 있다. 권필은 충장공의 원혼을 달래기 위해 또한 시로 화답을 한다.

다음은 권필의 화답시다.

칼을 잡고 일어섰던 지난날의 장한 뜻이

중도에서 꺾임을 당했지만 그 또한 운명이리

한이 서린 그 영혼 땅에서 통곡을 하며

가슴의 울분을 술에 취해 읊었노라

취가정은 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 형태로 돼 있다. 가운데에 거실 1칸이 있으며 양칸은 모두 마루로 이루어져 있다. 정내(亭內)에 걸린 현판은 구한말 명필 송운회의 글씨다. 누정의 경내를 돌아보며 억울하게 죽임을 당한 충장공의 심회가 고스란히 전해오는 듯 해 가슴이 저린다.

김덕령이 옥중에 있을 때 지었다는 ‘춘산곡’(春山曲)이라는 시가 있다. 사직공원에 가면 그 시비를 만날 수 있다. “춘산에 불이 나니 못다 핀 꽃 다 붙는다/ 저 뫼 저 불은 끌 물이라도 있는데/ 이 몸의 내 없는 불은 끌 물이 없구나” 예나 지금이나 중상과 모략, 모사와 모함, 밀고와 모반이 넘쳐난다. 시대가 변해도 애먼 사람 잡아 일신의 안위와 출세를 도모하는 자들이 왜 그리 많은지.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr