캔버스에 흐르는 ‘기후위기 고민’

2022년 09월 21일(수) 00:07 가가

민족미술인협회광주지회

‘기후정의와 모두의 예술전’

30일까지광주가톨릭평생교육원

‘기후정의와 모두의 예술전’

30일까지광주가톨릭평생교육원

타들어가는 더위, 구멍난 듯 쏟아붓는 집중호우….

매 여름 우리는 겪어본 적 없는 재해를 마주한다. 이로인한 피해는 기후위기를 실감케 한다. 또한 기후위기는 곧 ‘사회적 불평등’과 미래 세대가 감당하기 벅찬 책임을 지운다. 세대 간 불평등, 국가 간 불평등을 야기하고 기후 난민의 비극을 불러온다.

기후위기를 고민하는 작가들이 대중에게 사회적 대전환의 손길을 내미는 전시를 연다.

(사)민족미술인협회광주지회(이하 광주 민미협)가 주최하고 주관하는 ‘기후정의와 모두의 예술전’은 기후 위기 시대를 살아가는 우리에게 기후위기에 앞서 일상 속 생활 양상을 돌아보게 한다.

이달 30일까지 광주가톨릭경생교육원 브레디관에서 열리는 ‘기후정의와 모두의 예술전’에는 40명의 작가들이 함께한다. 작가들은 지난 6월 목요일 밤마다 전시를 위해 ZOOM(온라인 미팅 앱)을 통해 기후 생태 전문가들과 한데 모여 기후 위기에 대해 공부하고 토론했다.

광주민미협은 “이번 전시는 기후 위기 시대를 살아가는 우리네 삶 속에서 함께 사회적 전환을 만들자고 대중에게 손을 내미는 ‘제안의 장’이다”고 말했다.

눈에 띄는 것은 대형 작품들이다. 제 1 전시실과 제 2전시실을 차지하고 있는 작품들 중 가로 4m에 달하는 박철우 작가의 ‘금수강산십단생도’는 무분별한 비닐산업을 풍자적으로 비판하고 있다. 한지 위에 전통 채색 기법으로 작업하고 작가의 집에서 발생한 각종 폐비닐을 꼴라쥬했다.

전시장 한 가운데를 차지하고 있는 거대한 나무뿌리 형상도 눈길을 끈다. 작품 ‘사라져야 하는 나무를 위한 애도’는 예술로와 광주환경운동연합이 공동으로 설치했다. 제 1 전시장에 설치된 잘려진 나무 밑동과 연결된 작품으로, 보이지 않는 근간인 뿌리를 형상화 하며 생명을 바라보는 우리 시대의 시선에 대해 물음표를 던진다.

평면회화 작품에서도 사회참여적 전통을 엿볼 수 있다.

우리시대 마지막 간판장이 박태규 작가는 ‘플라스틱 바다’, ‘풀치’, ‘살고 싶다’ 작품을 통해 바다 생태계의 절규를 그려냈다. 노여운 작가는 소비를 유혹하는 예쁜 포장지가 쓰레기가 되는 현실을 ‘ㅇㅃㅆㄹㄱ’를 통해 파스텔 톤으로 표현해 감각과 실제의 반전을 보였다.

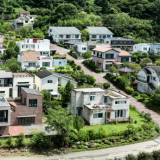

518 민중항쟁 당시 소년시민군으로 활동했던 김향득 작가는 ‘아파트 숲에 가려진 무등산’ 작품을 선보이며 아파트로 조금씩 가려지고 있는 무등산을 사진에 담았다. 또 김영길 작가는 ‘현재가 미래다’를 통해 불교의 윤회사상이 ‘플라스틱을 먹는’ 오늘날의 현실임을 플라스틱 쓰레기 작품으로 보여준다.

전시의 기획을 맡은 김신윤주 감독은 “기후 위기는 곧 사회적 불평등의 문제이고 눈 앞에 닥친 생존의 문제다. 전시 속 기후 정의 개념을 통해 기후 위기 시대를 살아가는 우리의 실존적 존재를 확인하고 함께 사회적 전환을 만들어 가자는 내용을 담은 전시”라고 설명했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr

매 여름 우리는 겪어본 적 없는 재해를 마주한다. 이로인한 피해는 기후위기를 실감케 한다. 또한 기후위기는 곧 ‘사회적 불평등’과 미래 세대가 감당하기 벅찬 책임을 지운다. 세대 간 불평등, 국가 간 불평등을 야기하고 기후 난민의 비극을 불러온다.

(사)민족미술인협회광주지회(이하 광주 민미협)가 주최하고 주관하는 ‘기후정의와 모두의 예술전’은 기후 위기 시대를 살아가는 우리에게 기후위기에 앞서 일상 속 생활 양상을 돌아보게 한다.

이달 30일까지 광주가톨릭경생교육원 브레디관에서 열리는 ‘기후정의와 모두의 예술전’에는 40명의 작가들이 함께한다. 작가들은 지난 6월 목요일 밤마다 전시를 위해 ZOOM(온라인 미팅 앱)을 통해 기후 생태 전문가들과 한데 모여 기후 위기에 대해 공부하고 토론했다.

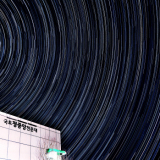

|

| 박철우 작 ‘금수강산십단생도’ |

전시장 한 가운데를 차지하고 있는 거대한 나무뿌리 형상도 눈길을 끈다. 작품 ‘사라져야 하는 나무를 위한 애도’는 예술로와 광주환경운동연합이 공동으로 설치했다. 제 1 전시장에 설치된 잘려진 나무 밑동과 연결된 작품으로, 보이지 않는 근간인 뿌리를 형상화 하며 생명을 바라보는 우리 시대의 시선에 대해 물음표를 던진다.

평면회화 작품에서도 사회참여적 전통을 엿볼 수 있다.

우리시대 마지막 간판장이 박태규 작가는 ‘플라스틱 바다’, ‘풀치’, ‘살고 싶다’ 작품을 통해 바다 생태계의 절규를 그려냈다. 노여운 작가는 소비를 유혹하는 예쁜 포장지가 쓰레기가 되는 현실을 ‘ㅇㅃㅆㄹㄱ’를 통해 파스텔 톤으로 표현해 감각과 실제의 반전을 보였다.

518 민중항쟁 당시 소년시민군으로 활동했던 김향득 작가는 ‘아파트 숲에 가려진 무등산’ 작품을 선보이며 아파트로 조금씩 가려지고 있는 무등산을 사진에 담았다. 또 김영길 작가는 ‘현재가 미래다’를 통해 불교의 윤회사상이 ‘플라스틱을 먹는’ 오늘날의 현실임을 플라스틱 쓰레기 작품으로 보여준다.

전시의 기획을 맡은 김신윤주 감독은 “기후 위기는 곧 사회적 불평등의 문제이고 눈 앞에 닥친 생존의 문제다. 전시 속 기후 정의 개념을 통해 기후 위기 시대를 살아가는 우리의 실존적 존재를 확인하고 함께 사회적 전환을 만들어 가자는 내용을 담은 전시”라고 설명했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr