孝가 이어준 전생과 현생의 인연…불교예술의 정수

2021년 09월 27일(월) 01:40 가가

<10> 경주 불국사와 석굴암

창건설화 배경 김대성 건립

751~774년 이후까지 중창

다보탑·석가탑 등 국보급 즐비

1995년 세계문화유산 지정

창건설화 배경 김대성 건립

751~774년 이후까지 중창

다보탑·석가탑 등 국보급 즐비

1995년 세계문화유산 지정

신라 신문왕(재위 681~692) 때의 일이다. 모량리라는 지역에 날품을 팔아 어렵게 사는 한 여인이 있었다. 그녀에게는 김대성이라는 아들이 있었다. 어느 날 점개라는 스님이 찾아와 시주를 권유했다. “어려운 형편인 줄 알지만 보시를 하면 만 배의 복을 받는다”는 축원이었다. 여인과 아들은 전생에 선업을 쌓지 않은 탓에 가난하다는 사실을 깨닫고는 그동안 품팔이로 마련한 밭을 시주한다.

그러나 얼마 후 대성은 세상을 떠나고 만다. 대성이 숨을 거둔 그날 밤, 인근에 거주하는 재상 김문량의 집에 하늘로부터 다음과 같은 소리가 들려온다. “모량리의 대성이 네 아들로 환생할 것이다” 현몽인지 길몽인지 알 수 없었던 김문량은 사람을 보내 탐문하게 했다. 과연 모량리 김대성이라는 아이가 그날 밤 죽었다는 사실을 알게 된다.

얼마 후 아이가 없었던 김문량의 아내가 회임을 한다. 그리고 마침내 아이가 태어났는데 신기하게도 손에 ‘대성’이라고 적힌 금간자가 쥐어져 있었다. 김문량은 아이의 전생의 어머니를 모셔와 부양했다. 대성은 훌륭히 자라 아버지처럼 재상의 자리에 올랐다. 이후 대성은 현생의 부모를 위해 불국사를 세웠고, 전생의 부모를 위해 석굴암을 지었다.

불국사와 석굴암 내력에 관한 창건설화다. 삼국유사 ‘대성효이세부모’(大城孝二世父母) 편에는 김대성이 전생과 현생의 부모에게 지극한 효를 다했다는 내용이 나온다. 751년 김대성이 공사를 시작했지만 그가 죽은 774년까지 완공되지 않아, 국가가 직접 나서 완공했다. 그러나 구체적인 완공 시기는 언제였는지 명확하지 않다. 대체로 학계에서는 설화의 시작은 신문왕대로, 불국사의 대대적인 확장은 경덕왕대로 보고 있다.

창건설화를 토대로 추정해보면 불국사와 석굴암은 751년부터 774년 이후까지 건립됐다. 30여 년이 넘는 대역사를 통해 대웅전, 다보탑, 석가탑, 청운교와 백운교, 비로전 등 불교문화의 찬란한 유산이 잉태된 것이다.

불국사와 석굴암의 창건과 관련된 기록은 ‘불국사고금창기’(佛國寺古今創記)에도 등장한다. 여기에는 528년(법흥왕 15), 법흥왕의 어머니 영제부인의 발원으로 불국사를 창건했다는 내용이 나온다. 이후 574년 진흥왕 어머니 지소부인이 크게 중창하면서 비로자나불상과 아미타불상을 봉안했다는 기록이 있다.

창건이 어느 때 이루어졌는지는 확실치 않다. 분명한 것은 불국사와 석굴암은 불교 예술의 정수라는 점이다. 조형적 미와 효가 빚어낸 불교예술의 미학은 시대를 초월해 오늘에까지 현현되고 있다. 전생과 이생, 내세를 이어주는 것은 연(緣)이며 그것의 토대는 사람살이의 기본 도리인 효라는 사실을 말하고 있다.

불국사(佛國寺). 사찰의 이름부터 지극히 크고 웅혼하다. 불국정토에 대한 지향은 자못 깊고 넓어 이편의 얕은 지식으로는 가늠할 수 없다. 조계종 제11교구 본사인 불국사는 신라의 수도였던 경주시 토함산에 자리한다. 서쪽 기슭의 불국사와 중턱에 자리한 암자인 석굴암이 유네스코 세계문화유산에 지정된 것은 1995년이었다.

여타 세계문화유산이 단일 사찰, 또는 해인사의 팔만대장경처럼 특정 문화재가 등재된 것과달리 불국사와 석굴암은 동시에 지정됐다. 같은 경내에 있지 않지만 하나의 사찰로 본다는 의미다. 창건설화도 그렇지만 그 안에 담긴 의미와 가치는 세계유산에 값할 만큼 귀하다.

불국사와 석굴암은 학창시절 최고의 수학여행지 가운데 하나였다. 교과서에 나오는 역사적 명소를 친구들과 단체 방문한다는 설렘으로 잠시 스치듯 지나갔던 게 일반적인 모습이다. 그러나 30년도 훨씬 지난 후 다시 찾은 불국사의 느낌은 예전의 그것과는 사뭇 달랐다. 십대 시절엔 여행지의 느낌이 강했다면, 지금은 세계 유산 이면에 드리워진 역사적 가치가 보석처럼 빛나고 있음을 보게 된다.

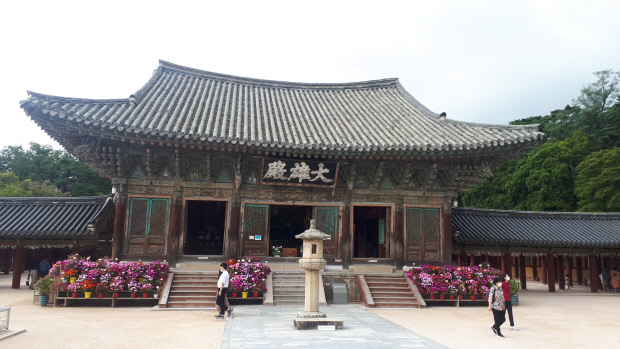

절에 당도해 눈길을 끄는 것은 불국사 외형이다. 화려하면서도 넘치지 않는 기품, 균형의 조형미는 가히 압권이다. 축대와 돌담, 다리 교각과 기둥은 찰흙을 주물러 자유롭게 빚은 것처럼 아름답고 조화롭다. 인위를 넘어서는 자연의 미와 고풍의 미도 투영돼 있어 오래도록 발길을 붙든다.

입구에서 마주하는 것은 ‘연화교와 칠보교’(국보 제22호), ‘청운교와 백운교 다리’(국보 제23호)다. 계단으로 이어진 다리는 그곳을 넘어 경내로의 진입을 매개한다. 저 다리를 넘으면 비로소 ‘불국’과 ‘정토’의 세계로 진입하는 것이다. 여느 사찰의 석교와는 다른 이곳만의 정밀한 풍경은 절로 경외감을 갖게 한다.

사찰에는 국보급을 비롯한 많은 문화재가 곳곳에 산재한다. 가히 국보급 유물의 전시장이라 해도 과언이 아니다. ‘다보탑’(국보 제20호)과 ‘석가탑’(국보 제21호)이 주는 대조의 미학은 오늘의 우리에게 다름의 조화와 중용, 균형감을 일러준다. 미려한 아름다움과 단순한 절제미는 선후를 말할 수 없는 품격과 지고의 세계를 품고 있다.

그뿐인가 ‘금동 비로자나불 좌상’(국보 제26호), ‘금동 아미타여래 좌상’(국보 제27호), ‘불국사 사리탑’(보물 제61호) 등은 불국사의 자랑이자 당대 불교문화를 상징하는 정수로 부족함이 없다.

불국사에서 석굴암(국보 제24호)까지는 산길을 휘돌아 10여분 남짓 차로 달려야 한다. 지금은 석굴암이라 부르지만 ‘삼국유사’에는 석불사(石佛寺)로 표기돼 있다. 석굴암은 모든 것이 돌로 조형돼 있다. 신라시대 도공들이 백색의 돌로 조성한 석굴은 표현할 수 없을 만큼 솜씨가 탁월하다.

하나의 돔으로 이루어진 공간에 새겨진 조각은 예술을 뛰어넘는 정토의 세계 그 자체다. 직선과 곡선, 강함과 유함이 절묘하게 조화를 이룬 벽면의 십대제자상들과 본존불상의 지엄하면서도 자애로운 자태는 최고의 예술이라는 찬탄을 받는다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

|

| 단아하면서도 아름다운 불국사 대웅전 |

창건설화를 토대로 추정해보면 불국사와 석굴암은 751년부터 774년 이후까지 건립됐다. 30여 년이 넘는 대역사를 통해 대웅전, 다보탑, 석가탑, 청운교와 백운교, 비로전 등 불교문화의 찬란한 유산이 잉태된 것이다.

|

| ‘다보탑’(국보 제20호) |

창건이 어느 때 이루어졌는지는 확실치 않다. 분명한 것은 불국사와 석굴암은 불교 예술의 정수라는 점이다. 조형적 미와 효가 빚어낸 불교예술의 미학은 시대를 초월해 오늘에까지 현현되고 있다. 전생과 이생, 내세를 이어주는 것은 연(緣)이며 그것의 토대는 사람살이의 기본 도리인 효라는 사실을 말하고 있다.

불국사(佛國寺). 사찰의 이름부터 지극히 크고 웅혼하다. 불국정토에 대한 지향은 자못 깊고 넓어 이편의 얕은 지식으로는 가늠할 수 없다. 조계종 제11교구 본사인 불국사는 신라의 수도였던 경주시 토함산에 자리한다. 서쪽 기슭의 불국사와 중턱에 자리한 암자인 석굴암이 유네스코 세계문화유산에 지정된 것은 1995년이었다.

여타 세계문화유산이 단일 사찰, 또는 해인사의 팔만대장경처럼 특정 문화재가 등재된 것과달리 불국사와 석굴암은 동시에 지정됐다. 같은 경내에 있지 않지만 하나의 사찰로 본다는 의미다. 창건설화도 그렇지만 그 안에 담긴 의미와 가치는 세계유산에 값할 만큼 귀하다.

|

| ‘석가탑’(국보 제21호) |

절에 당도해 눈길을 끄는 것은 불국사 외형이다. 화려하면서도 넘치지 않는 기품, 균형의 조형미는 가히 압권이다. 축대와 돌담, 다리 교각과 기둥은 찰흙을 주물러 자유롭게 빚은 것처럼 아름답고 조화롭다. 인위를 넘어서는 자연의 미와 고풍의 미도 투영돼 있어 오래도록 발길을 붙든다.

입구에서 마주하는 것은 ‘연화교와 칠보교’(국보 제22호), ‘청운교와 백운교 다리’(국보 제23호)다. 계단으로 이어진 다리는 그곳을 넘어 경내로의 진입을 매개한다. 저 다리를 넘으면 비로소 ‘불국’과 ‘정토’의 세계로 진입하는 것이다. 여느 사찰의 석교와는 다른 이곳만의 정밀한 풍경은 절로 경외감을 갖게 한다.

사찰에는 국보급을 비롯한 많은 문화재가 곳곳에 산재한다. 가히 국보급 유물의 전시장이라 해도 과언이 아니다. ‘다보탑’(국보 제20호)과 ‘석가탑’(국보 제21호)이 주는 대조의 미학은 오늘의 우리에게 다름의 조화와 중용, 균형감을 일러준다. 미려한 아름다움과 단순한 절제미는 선후를 말할 수 없는 품격과 지고의 세계를 품고 있다.

그뿐인가 ‘금동 비로자나불 좌상’(국보 제26호), ‘금동 아미타여래 좌상’(국보 제27호), ‘불국사 사리탑’(보물 제61호) 등은 불국사의 자랑이자 당대 불교문화를 상징하는 정수로 부족함이 없다.

불국사에서 석굴암(국보 제24호)까지는 산길을 휘돌아 10여분 남짓 차로 달려야 한다. 지금은 석굴암이라 부르지만 ‘삼국유사’에는 석불사(石佛寺)로 표기돼 있다. 석굴암은 모든 것이 돌로 조형돼 있다. 신라시대 도공들이 백색의 돌로 조성한 석굴은 표현할 수 없을 만큼 솜씨가 탁월하다.

하나의 돔으로 이루어진 공간에 새겨진 조각은 예술을 뛰어넘는 정토의 세계 그 자체다. 직선과 곡선, 강함과 유함이 절묘하게 조화를 이룬 벽면의 십대제자상들과 본존불상의 지엄하면서도 자애로운 자태는 최고의 예술이라는 찬탄을 받는다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr