<7>1960년대 초반의 가족드라마

2019년 04월 10일(수) 00:00 가가

아버지의 버거운 삶 가족영화 단골 메뉴

세대 갈등·실직·빈곤·정치 풍자 담은 가족영화 전성기

아버지상 구현 김승호 ‘마부’ 한국 첫 베를린 영화제 은곰상

‘로맨스 빠빠’ 가족극 효시…신성일 5815대 1 뚫고 데뷔

세대 갈등·실직·빈곤·정치 풍자 담은 가족영화 전성기

아버지상 구현 김승호 ‘마부’ 한국 첫 베를린 영화제 은곰상

‘로맨스 빠빠’ 가족극 효시…신성일 5815대 1 뚫고 데뷔

1960년부터 1962년 무렵까지 가족이 중심이 되어 펼쳐지는 이야기인 가족드라마가 전성기를 누렸다. 이 시기 가족드라마는 사회의 변화 속도를 버거워하는 아버지가 자식들과 마찰을 빚고 갈등하다가 결국 화합하는 결말로 마무리되는 것이 특징이다. 이 시기 가족드라마가 고마운 것은, 당시 한국인들의 생활감성과 애환은 물론, 세대 갈등, 실직, 빈곤, 세대교체, 정치 풍자 등을 엿볼 수 있어서다.

1960년대 초 가족드라마가 유행할 수 있었던 데는 이들 영화에서 아버지를 연기한 배우 김승호의 역할이 절대적이었다. 1950년대 후반 최은희와 김지미가 이끌었던 멜로드라마의 유행을 아버지가 중심인 가족드라마로 뒤바꿔 놓은 것은 김승호라는 배우가 있었기에 가능했다. 김승호는 대개 중산층 샐러리맨 혹은 하층민 일용직 노동자로 등장해 위태로운 가정의 가장을 연기하며 한국인의 아버지상을 구현했다.

1960년 1월 개봉한 ‘로맨스 빠빠’(1960·신상옥)는 1960년대 초반 가족드라마가 유행하는데 효시가 된 영화다. 김승호는 실직으로 인해 기세가 꺾인 아버지 김씨를 연기했다. ‘로맨스 빠빠’는 요즘으로 따지면 웰메이드 홈드라마라고 할 수 있다. 호화배역으로 가족 구성원을 꾸리고 있는 것이 대표적인데, 이들 가족은 당대의 내로라하는 스타급 배우들로 구성됐다. 김승호와 주증녀 부부는 슬하에 2남 3녀를 두고 있다. 장녀 최은희, 장남 남궁원, 차녀 도금봉, 차남 신성일, 막내 엄앵란이 바로 그들이다. 그리고 장녀의 신랑감으로 김진규가 배역을 소화하고 있으니 역대급 가족이라 할만하다. 영화는 이들 가족 구성원들의 일상사를 에피소드로 나열하다가 마지막에 가족에게 닥친 위기를 화합과 사랑으로 해결한다는 점에서, 이후 유행하게 되는 가족드라마의 원형을 보여주고 있다.

이 영화는 한 가정의 아픈 사연을 따스하고 감동적인 시선으로 그려내면서 신필림이 60년대 내내 독보적인 영화사로 성장하는 기반을 다지게 한 작품이기도 하다. 또한 이 영화는 배우 신성일의 은막 데뷔작이라는 의의를 갖고 있기도 하다. 1959년 7월 서울영화사가 실시한 신인 배우 모집에서 신성일은 5815명 중에서 단 한 명으로 뽑혀 영화계의 주목을 받았고, 이후 500편 넘는 영화에서 주역을 맡는 대형 배우로 성장하게 된다.

1960년 10월 개봉한 ‘박서방’(1960)은 강대진 감독의 세 번째 영화다. 강대진 감독은 신상옥 감독의 연출부로 영화계에 발을 들여 놓은 후에 ‘부전자전’(1959)으로 데뷔했고, 형제애와 비극을 버무린 김승호, 김진규 주연의 ‘해 떨어지기 전에’(1960)를 거쳐 ‘박서방’을 내놓게 된다. 동네 아궁이 손질을 도맡아하는 미장이 박서방(김승호)은 삼남매를 둔 고지식한 가장이다. 제약회사에 다니는 반듯한 맏아들 용범(김진규)은 그에게 자랑거리지만, 혼기가 찬 딸들이 집 밖을 나돌아 다니는 것을 못마땅해 한다. 그러나 영화의 결말은 박서방이 딸들이 주체적으로 남자를 선택하는 것을 이해하고, 회사에서 인정을 받은 큰 아들이 외국에서 근무하기 위해 떠나는 것을 허락하는 것으로 마무리되며 아버지와 자식들의 화해를 그리고 있다.

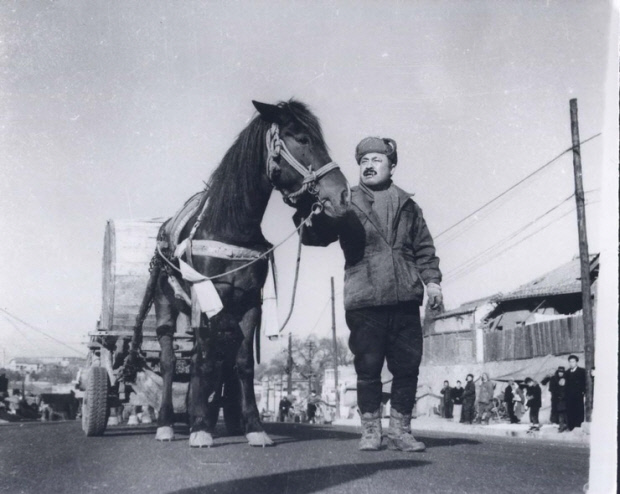

강대진 감독은 ‘박서방’이 인기를 얻자 곧바로 비슷한 소재의 이야기를 한 편 더 내놓게 된다. 1961년 2월 개봉한 ‘마부’가 바로 그 영화다. ‘마부’에서 김승호는 사라져가는 직업인 마부로 가족을 부양하는 춘삼을 연기했다. 아내가 일찍 죽고 마부 일을 하면서 4남매를 키운 춘삼은 근심이 많다. 장녀인 옥례(조미령)는 벙어리인데 못된 남자(최성호)와 결혼해서 구박을 당하기 일쑤고, 장남 수업(신영균)은 고시에 세 번이나 낙방했다. 그리고 둘째 딸 옥희(엄앵란)는 신분상승을 꿈꾸며 부잣집 딸처럼 행세한다. 그리고 막내아들은 도둑질을 일삼곤 한다. 영화는 큰 아들이 고시에 합격하는 것으로 마무리 지으며 균열된 가족을 봉합한다. ‘마부’는 한국영화 최초로 베를린 영화제의 본상인 은곰상을 수상했다.

1961년 5·16 군사 쿠테타가 일어나기 직전에 개봉한 ‘삼등과장’(1961·이봉래)은 4·19 혁명 이후 새로운 시대에 대한 기대감과 당시 대중들의 급변하는 의식을 곳곳에서 확인할 수 있는 영화다. 삼대가 모여 사는 대가족의 가장인 구준택(김승호)은 직장 상사가 제안하는 옳지 않은 일을 어쩔 수 없이 들어주게 되면서 곤경에 처하게 된다. 그러니까 ‘삼등과장’은 성실하고 선량한 가장이 직장에서 살아남기 위해 어떻게 몸부림치는 지를 그린 영화라고 할 수 있다. 그리고 영화 전반적으로 코믹한 요소와 가족에 대한 따뜻한 시선을 견지하고 있고, 회사 상사의 부정과 부패를 전면에 언급해 사회적 모순을 비판하고 있다. 이는 이 영화가 4·19 혁명의 기운을 담아내려고 한 것을 엿볼 수 있는 대목이다.

1961년 12월 개봉한 ‘서울의 지붕 밑’(1961·이형표)은 서울의 어느 동네에서 일어날법한 소소한 일상들을 전시하며 1960년대 도시 서민에 대한 모습을 확인할 수 있다. 영화의 큰 줄거리는 구세대 혹은 전근대적 인물인 한의사 김학규(김승호)가 딸(최은희)과 교제 중인 양의사 최두열(김진규)을 사사건건 반대하는 것이 주를 이룬다. 그리고 구세대를 대표하는 김학규와 신세대를 대표하는 최두열이 시의원 선거에서 경쟁하는 사이가 되고, 결국에는 자신의 분수도 모르고 선거에 뛰어들어 참패한 김학규의 가족을 딸과 결혼하게 되는 최두열이 일으켜 세우는 것으로 마무리 된다. 이렇듯 ‘서울의 지붕 밑’은 구세대의 무능이 신세대의 능력에 항복하는 이야기라고 할 수 있다.

이후에도 한국영화는 아버지가 주인공으로 등장하는 영화들이 계속해서 만들어진다. 공무원의 박봉으로 9남매를 키우는 ‘골목 안 풍경’(1962·박종호)과 상사의 부정을 눈감아주지 않아 퇴직당하는 ‘월급쟁이’(1962·이봉래)가 바로 그 영화들이다. 그러나 김승호가 아버지를 연기한 이들 영화들은 대중들의 관심을 크게 끌지 못하며 쇠락의 길을 걷게 된다.

이는 신상옥 감독의 ‘연산군’(1961)과 ‘폭군연산’(1962)등이 사극영화 붐을 주도하고, 이만희 감독의 ‘돌아오지 않는 해병’(1963) 이후 전쟁·액션영화가 유행 했으며, ‘맨발의 청춘’(1964·김기덕)으로 점화된 청춘영화가 붐을 일으키자 자연스럽게 도태된 결과라고 할 수 있다.

/조대영 광주독립영화관 프로그래머

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

|

| 한국 최초 베를린영화제 은곰상을 수상한 ‘마부’, |

1960년 10월 개봉한 ‘박서방’(1960)은 강대진 감독의 세 번째 영화다. 강대진 감독은 신상옥 감독의 연출부로 영화계에 발을 들여 놓은 후에 ‘부전자전’(1959)으로 데뷔했고, 형제애와 비극을 버무린 김승호, 김진규 주연의 ‘해 떨어지기 전에’(1960)를 거쳐 ‘박서방’을 내놓게 된다. 동네 아궁이 손질을 도맡아하는 미장이 박서방(김승호)은 삼남매를 둔 고지식한 가장이다. 제약회사에 다니는 반듯한 맏아들 용범(김진규)은 그에게 자랑거리지만, 혼기가 찬 딸들이 집 밖을 나돌아 다니는 것을 못마땅해 한다. 그러나 영화의 결말은 박서방이 딸들이 주체적으로 남자를 선택하는 것을 이해하고, 회사에서 인정을 받은 큰 아들이 외국에서 근무하기 위해 떠나는 것을 허락하는 것으로 마무리되며 아버지와 자식들의 화해를 그리고 있다.

강대진 감독은 ‘박서방’이 인기를 얻자 곧바로 비슷한 소재의 이야기를 한 편 더 내놓게 된다. 1961년 2월 개봉한 ‘마부’가 바로 그 영화다. ‘마부’에서 김승호는 사라져가는 직업인 마부로 가족을 부양하는 춘삼을 연기했다. 아내가 일찍 죽고 마부 일을 하면서 4남매를 키운 춘삼은 근심이 많다. 장녀인 옥례(조미령)는 벙어리인데 못된 남자(최성호)와 결혼해서 구박을 당하기 일쑤고, 장남 수업(신영균)은 고시에 세 번이나 낙방했다. 그리고 둘째 딸 옥희(엄앵란)는 신분상승을 꿈꾸며 부잣집 딸처럼 행세한다. 그리고 막내아들은 도둑질을 일삼곤 한다. 영화는 큰 아들이 고시에 합격하는 것으로 마무리 지으며 균열된 가족을 봉합한다. ‘마부’는 한국영화 최초로 베를린 영화제의 본상인 은곰상을 수상했다.

|

| 가족드라마의 원형을 보여준 ‘로맨스 빠빠’. |

1961년 5·16 군사 쿠테타가 일어나기 직전에 개봉한 ‘삼등과장’(1961·이봉래)은 4·19 혁명 이후 새로운 시대에 대한 기대감과 당시 대중들의 급변하는 의식을 곳곳에서 확인할 수 있는 영화다. 삼대가 모여 사는 대가족의 가장인 구준택(김승호)은 직장 상사가 제안하는 옳지 않은 일을 어쩔 수 없이 들어주게 되면서 곤경에 처하게 된다. 그러니까 ‘삼등과장’은 성실하고 선량한 가장이 직장에서 살아남기 위해 어떻게 몸부림치는 지를 그린 영화라고 할 수 있다. 그리고 영화 전반적으로 코믹한 요소와 가족에 대한 따뜻한 시선을 견지하고 있고, 회사 상사의 부정과 부패를 전면에 언급해 사회적 모순을 비판하고 있다. 이는 이 영화가 4·19 혁명의 기운을 담아내려고 한 것을 엿볼 수 있는 대목이다.

1961년 12월 개봉한 ‘서울의 지붕 밑’(1961·이형표)은 서울의 어느 동네에서 일어날법한 소소한 일상들을 전시하며 1960년대 도시 서민에 대한 모습을 확인할 수 있다. 영화의 큰 줄거리는 구세대 혹은 전근대적 인물인 한의사 김학규(김승호)가 딸(최은희)과 교제 중인 양의사 최두열(김진규)을 사사건건 반대하는 것이 주를 이룬다. 그리고 구세대를 대표하는 김학규와 신세대를 대표하는 최두열이 시의원 선거에서 경쟁하는 사이가 되고, 결국에는 자신의 분수도 모르고 선거에 뛰어들어 참패한 김학규의 가족을 딸과 결혼하게 되는 최두열이 일으켜 세우는 것으로 마무리 된다. 이렇듯 ‘서울의 지붕 밑’은 구세대의 무능이 신세대의 능력에 항복하는 이야기라고 할 수 있다.

이후에도 한국영화는 아버지가 주인공으로 등장하는 영화들이 계속해서 만들어진다. 공무원의 박봉으로 9남매를 키우는 ‘골목 안 풍경’(1962·박종호)과 상사의 부정을 눈감아주지 않아 퇴직당하는 ‘월급쟁이’(1962·이봉래)가 바로 그 영화들이다. 그러나 김승호가 아버지를 연기한 이들 영화들은 대중들의 관심을 크게 끌지 못하며 쇠락의 길을 걷게 된다.

이는 신상옥 감독의 ‘연산군’(1961)과 ‘폭군연산’(1962)등이 사극영화 붐을 주도하고, 이만희 감독의 ‘돌아오지 않는 해병’(1963) 이후 전쟁·액션영화가 유행 했으며, ‘맨발의 청춘’(1964·김기덕)으로 점화된 청춘영화가 붐을 일으키자 자연스럽게 도태된 결과라고 할 수 있다.

|

| 1960년대 도시 서민을 그린 ‘서울의 지붕 밑’. |

/조대영 광주독립영화관 프로그래머

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.