[박성천 기자가 추천하는 책] 역사, 선비의 서재에 들다 배한철 지음

2019년 03월 15일(금) 00:00 가가

실록 밖에서 찾아낸 날 것 그대로의 역사

율곡 ‘석담일기’에서 ‘어우야담’까지

48권의 고전에서 길어올린 우리 역사의 진면목

태종·세조·선조 등 실록에서와는 평가 엇갈려

율곡 ‘석담일기’에서 ‘어우야담’까지

48권의 고전에서 길어올린 우리 역사의 진면목

태종·세조·선조 등 실록에서와는 평가 엇갈려

“조선은 ‘모자의 나라’였다. 식사를 할 때도 겉옷은 벗더라도 모자만은 반드시 썼다. 그런데 갓은 여러 가지 문제가 있었다. 이덕무의 ‘앙엽기’의 한 대목이다. “갓의 폐단은 이루 다 말할 수 없다. 나룻배가 바람을 만나 기우뚱거릴 때 조그마한 배 안에서 급히 일어나면 갓 끝이 남의 이마를 찌르고 좁은 상에서 함께 밥을 먹을 때에는 남의 눈을 다치게 하며 여러 사람이 모인 자리에서는 난쟁이가 갓 쓴 것처럼 민망하다.”(본문 중에서)

조선에 대한 정의는 많이 있지만 보편적인 것 가운데 하나가 ‘기록의 나라’다. 왕이 사망하면 재위하는 동안 있었던 모든 일의 기록을 엮어 실록으로 남겼다. 유네스코 세계기록유산으로 등록된 ‘조선왕조실록’은 태조부터 철종까지의 역사적 사건을 기록한 책이다. 25대 470여 년에 걸쳐 1893권 888책이 완간됐다.

그러나 중요한 것은 실록 밖에도 역사는 존재한다는 사실이다. 성리학의 도입과 함께 학문이 비약적으로 발전하면서 많은 저작물이 탄생했다. 시문과 상소, 행정 등 다양한 형식의 글뿐 아니라 정치, 역사, 인물, 사상, 세태 등 다루는 분야도 방대하다.

조선 후기에는 경제가 발전하고 신분제도가 느슨해지면서 여성들은 물론 글을 쓰는 계층이 다양해졌다. 중인 이하의 하층민들도 저자로 참여했는데 이들은 정사에서는 다루지 않은 사건이나 신변잡기 이야기를 기록했다. 자신들이 직접 보고 겪은 위인들의 사생활, 민초들의 고단한 일상을 더러는 해학과 풍자를 곁들여 풀어냈다.

고전의 눈으로 바라본 우리 역사 이야기가 책으로 출간됐다. 실록 밖에서 찾아낸 사소하지만 생생하고 낯설지만 새로운 역사 이야기다. 현직 기자이자 ‘얼굴, 사람과 역사를 기록하다’의 저자 배한철 씨의 ‘역사, 선비의 서재에 들다’는 ‘석담일기’에서 ‘어우야담’에 이르는 다양한 고전에 주목한다. 개인의 문집과 야사집을 토대로 쓰인 각각의 일화는 흥미진진하다.

형제를 죽이고 왕위에 오른 태종, 역시 조카를 밀어내고 등극한 세조에 대한 평가는 실록과 야사에서는 엇갈린다. 전자는 건축 초기 왕권을 확립하고 국가 기틀을 다졌다는 긍정적인 부분이 많지만 후자는 패륜이며 불충이라는 의견이 압도적이다.

또한 선조가 무능한 군주였는지에 대한 평가도 엇갈린다. 후세 사람들은 선조가 전쟁의 위협에 아무런 조치도 하지 않은 무능한 군주로 본다. 그로나 율곡 이이의 문집 ‘석담일기’에 나오는 선조의 모습은 무능과는 거리가 있다. 학문과 예술을 사랑하고 백성의 고통을 보듬을 줄 아는 임금으로 그려져 있다. 율곡 이이는 “(선조가) 어려서부터 자질이 뛰어나고 외모가 깨끗하고 뛰어나다”고 평했다고 한다.

이처럼 고전에는 실록과는 다른 기록들이 등장한다. 훈민정음 창제에 참여하는 등 역량이 뛰어나, 후일 영의정까지 오른 신숙주에 대한 내용도 그렇다. 김택영이 쓴 ‘한사경’을 보면 그가 세조에게 단종의 비 정순왕후를 자신의 첩으로 달라고 했다는 내용이 나온다. 윤근수의 ‘월정만필’과 이긍익의 ‘연려실기술’에도 같은 내용이 전하는 것을 보면 거의 사실인 듯하다. 조카의 왕위를 찬탈한 세조보다 군주의 아내를 탐했던 신숙주를 더 악독하다고 욕하는 이유다.

그와 달리 민담과 야사 속 위인들의 모습은 사람냄새가 나고 익살스럽다. 오성과 한음 설화의 주인공 이항복은 도원수 권율의 딸과 결혼하면서 데릴사위로 처가에 들어간다. 문제는 그가 처갓집 여종에게 마음을 빼앗겨 바람을 피우다 장인에게 들키고 만다. 다급한 상황에 능청스럽게 웃으면서 농담으로 넘기는 이항복에게 권율 또한 말을 잃고 웃고 만다.

일상의 풍습이 어떻게 정착됐는가를 보여주는 경우도 있다. 우리의 쌈 문화 가운데 대표주자인 상추에 관한 이야기가 그렇다. 상추는 채소를 날 것으로 먹는다는 뜻의 ‘생채’(生菜)에서 유래했다. 특히 고구려인들은 상추를 즐겨 먹었는데 한치윤의 ‘해동역사’에는 고구려의 상추씨가 중국에서 인기를 끌었다는 내용이 나온다.

이처럼 책에는 친근하면서도 재미있는 역사들이 맛깔스럽게 기술돼 있다. 어느 이름 없는 선비의 서재에 꽂혀 있던 문집의 이야기가 우리의 역사의 한 칸을 채우는 조각이 된 것이다. 날 것 그대로의 역사가 주는 재미가 자못 쏠쏠하다.

<생각 정거장·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

|

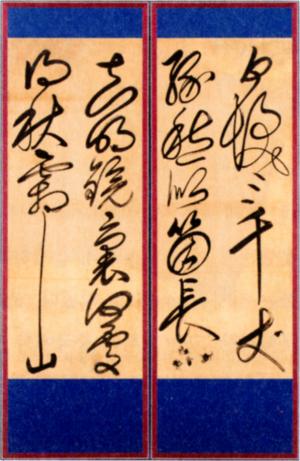

| 작자 미상 풍속화, 조선시대에는 밤낮을 가리지 않고 술을 마셨다. 관리들은 아침식사 전 술을 마시면서 하루 일과를 시작했다. <생각 정거장 제공> |

고전의 눈으로 바라본 우리 역사 이야기가 책으로 출간됐다. 실록 밖에서 찾아낸 사소하지만 생생하고 낯설지만 새로운 역사 이야기다. 현직 기자이자 ‘얼굴, 사람과 역사를 기록하다’의 저자 배한철 씨의 ‘역사, 선비의 서재에 들다’는 ‘석담일기’에서 ‘어우야담’에 이르는 다양한 고전에 주목한다. 개인의 문집과 야사집을 토대로 쓰인 각각의 일화는 흥미진진하다.

형제를 죽이고 왕위에 오른 태종, 역시 조카를 밀어내고 등극한 세조에 대한 평가는 실록과 야사에서는 엇갈린다. 전자는 건축 초기 왕권을 확립하고 국가 기틀을 다졌다는 긍정적인 부분이 많지만 후자는 패륜이며 불충이라는 의견이 압도적이다.

또한 선조가 무능한 군주였는지에 대한 평가도 엇갈린다. 후세 사람들은 선조가 전쟁의 위협에 아무런 조치도 하지 않은 무능한 군주로 본다. 그로나 율곡 이이의 문집 ‘석담일기’에 나오는 선조의 모습은 무능과는 거리가 있다. 학문과 예술을 사랑하고 백성의 고통을 보듬을 줄 아는 임금으로 그려져 있다. 율곡 이이는 “(선조가) 어려서부터 자질이 뛰어나고 외모가 깨끗하고 뛰어나다”고 평했다고 한다.

|

그와 달리 민담과 야사 속 위인들의 모습은 사람냄새가 나고 익살스럽다. 오성과 한음 설화의 주인공 이항복은 도원수 권율의 딸과 결혼하면서 데릴사위로 처가에 들어간다. 문제는 그가 처갓집 여종에게 마음을 빼앗겨 바람을 피우다 장인에게 들키고 만다. 다급한 상황에 능청스럽게 웃으면서 농담으로 넘기는 이항복에게 권율 또한 말을 잃고 웃고 만다.

일상의 풍습이 어떻게 정착됐는가를 보여주는 경우도 있다. 우리의 쌈 문화 가운데 대표주자인 상추에 관한 이야기가 그렇다. 상추는 채소를 날 것으로 먹는다는 뜻의 ‘생채’(生菜)에서 유래했다. 특히 고구려인들은 상추를 즐겨 먹었는데 한치윤의 ‘해동역사’에는 고구려의 상추씨가 중국에서 인기를 끌었다는 내용이 나온다.

이처럼 책에는 친근하면서도 재미있는 역사들이 맛깔스럽게 기술돼 있다. 어느 이름 없는 선비의 서재에 꽂혀 있던 문집의 이야기가 우리의 역사의 한 칸을 채우는 조각이 된 것이다. 날 것 그대로의 역사가 주는 재미가 자못 쏠쏠하다.

<생각 정거장·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr