광주일보 10기 리더스아카데미-서은국 연세대 교수 ‘행복, 새로운 눈으로’

2022년 10월 26일(수) 20:20 가가

“좋은 사람을 만나 ‘행복 스위치’를 켜세요”

행복의 본질은 바로 ‘기쁨’

타인에 대한 믿음을 갖고

외향적 생활 모방도 한 방법

행복의 본질은 바로 ‘기쁨’

타인에 대한 믿음을 갖고

외향적 생활 모방도 한 방법

“여러분은 행복의 색깔이 무슨 색인지 아시나요? 몇 그램인가요? 눈으로 보이는 행복이 존재하나요? 사실 행복은 존재하지 않는 겁니다. 얘기를 하다보면 ‘진짜 있다’라는 착각을 하는 거죠. 어린 아이들에게 산타클로스 할아버지 얘기를 하면 진짜 있다고 믿는 것처럼요. 행복은 존재하지 않지만 허상은 아닙니다. 행복에 대해 서로 대화를 나눌 수 있다는 건 뭔가 공유하는 게 있기 때문이에요.”

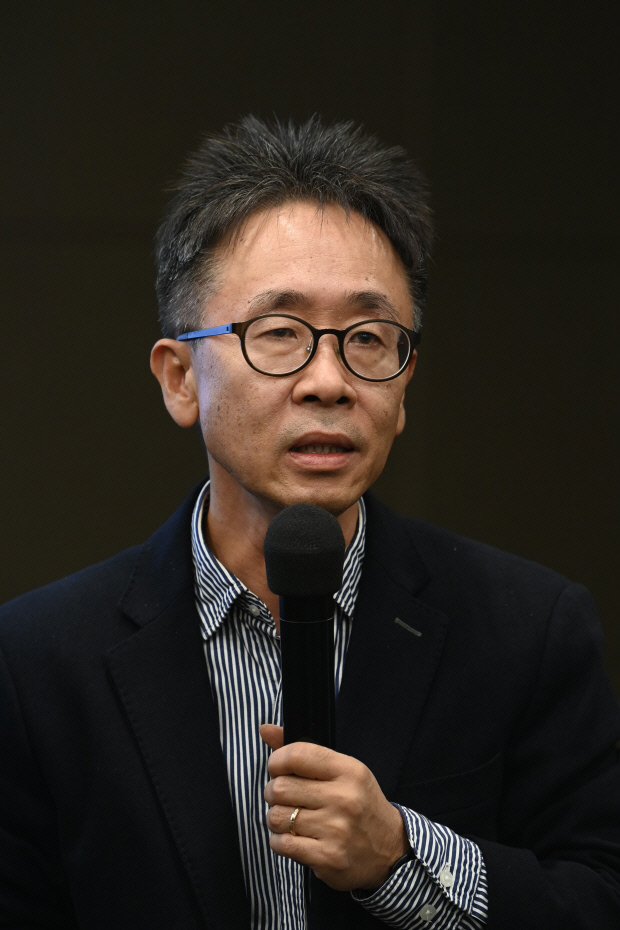

국내 대표 ‘행복 연구가’로 알려진 서은국 연세대 심리학과 교수가 지난 25일 광주시 서구 라마다플라자 광주호텔에서 열린 제10기 광주일보 리더스아카데미에서 ‘행복, 새로운 눈으로’를 주제로 강연을 펼쳤다.

스테디셀러 ‘행복의 기원’ 저자이기도 한 서 교수는 세계에서 가장 활발하게 인용되는 행복 심리학자 중 한명으로 그의 논문들은 OECD 행복 측정 보고서에 참고자료로 사용되고 있으며, 최근 ‘세계 100인의 행복 학자’에 선정되기도 했다.

서 교수는 사람들에게 ‘행복이 뭐냐’고 질문을 했을 때 돌아오는 답변은 모두 다르다고 얘기한다. 예를 들어 하루종일 굶은 사람에게 행복이 뭐냐고 물으면 ‘갈비탕’이라고 답할 것이다. 매번 회사에서 일 못한다고 구박받는 회사원에게 행복은 ‘승진’ 일 수 있고, 싱글로 사는 사람들에게는 ‘결혼’이 행복 일수가 있다.

이들의 답은 맞기도 하지만 틀리기도 하다. 승진, 결혼, 갈비탕 그 자체가 행복은 아니기 때문이다. 하지만 이 세 가지 답에서 공통 분모를 찾을 수 있다. 바로 ‘Pleasure’(기쁨·즐거움)다.

“‘즐겁다’, ‘좋다’는 경험을 유발할 가능성이 있다는 것이 포인트입니다. 배고픈 사람에게 음식은 쾌감을 줄 수 있고, 외로운 사람에게 연애나 결혼은 즐거움을 주죠. 그러나 모두가 그런 건 아니에요. 사랑하는 연인에게 결혼은 행복일 수 있지만 정략 결혼을 하는 사람에게 결혼은 불행의 시작일 수 있는 거에요. 행복은 결혼, 승진, 음식 자체가 아니라 행복의 중요한 본질인 ‘좋다’라는 경험입니다. 즐겁고 밝음의 경험을 켜는 스위치를 누르면 행복함이 켜진다는 겁니다.”

서 교수는 지난 30년간 행복에 대해 연구를 해오면서 누구에게서 ‘행복의 스위치’가 자주 켜지는지, 또 언제 켜지는지에 대해 연구했다.

많은 사람들은 돈, 건강, 성공, 좋은 차, 좋은 직업을 포함해 많이 가진 사람과 적게 가진 사람에 따라 행복의 크기가 달라진다고 생각한다. 그렇기 때문에 인생 가방에 많은 것들을 쓸어담기 위해 동분서주하며 살고 있다. 하지만 전 세계 수천만명의 데이터를 보고 조사해서 얻어진 결론은 연구자들조차 깜짝 놀라게 했다.

“행복감이 제일 높고 낮은 사람의 가장 큰 차이는 돈이 많고 잘생기고 건강한 게 아니라 ‘가장 외향성이 높은 사람일 가능성이 높다’라는 게 정확한 설명이에요. 외향적인 사람들의 라이프 스타일을 보면 이 ‘Pleasure’ 스위치가 자주 켜진다는 거죠. 외향적인 사람들의 제일 큰 특성은 사람들을 자주 만나고 찾습니다. 또한 매우 활동적이에요.”

서 교수는 외향적인 사람과 내향적인 사람이 따로 있지 않다고 강조했다. 모든 사람은 외향적인 면도 있고 내향적인 면도 있으며, 다만 내향적으로 보이는 사람은 외향성 점수가 낮은 사람일 뿐이다. 행복하고 싶다면 의도적으로라도 외향적인 사람들의 라이프스타일을 모방해 보는 것도 방법이라고 조언했다.

잘 알려져 있듯, 세계적으로 국민들의 행복감이 높은 국가 중 하나가 덴마크를 포함한 스칸디나비아다. 스칸디나비아는 사회복지 제도가 잘 돼 있어서 행복한 것이 아니다. 우리나라가 의료보험이 잘 돼 있다고 하지만 아침에 일어날 때마다 ‘의료보험이 잘 돼 있어서 행복해’ 하지는 않는 것으로 이해하면 쉽다.

스칸디나비아 사람들에게서 유별나게 차이나는 두 가지 특징이 있다. 첫째는 ‘높은 개인주의’다. 집단의 힘으로 개인을 지우려고 하지 않는다. 초집단주의적인 사회는 추진력이 있어 보일 수는 있어도 행복의 원천인 개인의 자유는 계속 희생된다. 이게 초집단주의 사회인데 안타깝게도 대한민국이 전 세계에서 1위다.

두 번째 특징은 타인에 대한 신뢰도가 매우 높다는 점이다. 한국인의 멘탈리티에서는 상상하기 어려울 정도로 무한 신뢰를 갖는다. 일례가 길거리에 나란히 파킹돼 있는 유모차다. 유모차 안에는 아기들이 젖병을 빨고 있고 부모들은 카페 안에서 커피를 마시고 식사를 하면서 쉬고 있다. 우리나라에서는 ‘정신나간 행동’이라며 분노할 상황이지만 그들은 타인에 대한 믿음을 갖고 있기 때문에 가능하다는 얘기다.

“우리나라는 괜찮은 조건을 가지고 가진 게 많은 사회임에도 불구하고 행복수치를 보면 마음이 아픕니다. 그 이유가 사회적 경험, 일상의 경험들에서 양질이 아닌, 스트레스를 받고 피곤한 것들을 서로 만들기 때문이라고 생각해요. 결론적으로 행복의 키워드는 양질의 사회적인 관계입니다. 행복을 찾아가는 건 어렵지 않습니다. 행복하기를 원한다면 좋은 사람들과 맛있는 음식을 먹으면서 뇌에 ‘Pleasure(즐거움)’을 심어주세요. 중요한 건 ‘좋은 사람’이라는 것 잊지마세요.”

/이보람 기자 boram@kwangju.co.kr

스테디셀러 ‘행복의 기원’ 저자이기도 한 서 교수는 세계에서 가장 활발하게 인용되는 행복 심리학자 중 한명으로 그의 논문들은 OECD 행복 측정 보고서에 참고자료로 사용되고 있으며, 최근 ‘세계 100인의 행복 학자’에 선정되기도 했다.

“‘즐겁다’, ‘좋다’는 경험을 유발할 가능성이 있다는 것이 포인트입니다. 배고픈 사람에게 음식은 쾌감을 줄 수 있고, 외로운 사람에게 연애나 결혼은 즐거움을 주죠. 그러나 모두가 그런 건 아니에요. 사랑하는 연인에게 결혼은 행복일 수 있지만 정략 결혼을 하는 사람에게 결혼은 불행의 시작일 수 있는 거에요. 행복은 결혼, 승진, 음식 자체가 아니라 행복의 중요한 본질인 ‘좋다’라는 경험입니다. 즐겁고 밝음의 경험을 켜는 스위치를 누르면 행복함이 켜진다는 겁니다.”

서 교수는 지난 30년간 행복에 대해 연구를 해오면서 누구에게서 ‘행복의 스위치’가 자주 켜지는지, 또 언제 켜지는지에 대해 연구했다.

많은 사람들은 돈, 건강, 성공, 좋은 차, 좋은 직업을 포함해 많이 가진 사람과 적게 가진 사람에 따라 행복의 크기가 달라진다고 생각한다. 그렇기 때문에 인생 가방에 많은 것들을 쓸어담기 위해 동분서주하며 살고 있다. 하지만 전 세계 수천만명의 데이터를 보고 조사해서 얻어진 결론은 연구자들조차 깜짝 놀라게 했다.

“행복감이 제일 높고 낮은 사람의 가장 큰 차이는 돈이 많고 잘생기고 건강한 게 아니라 ‘가장 외향성이 높은 사람일 가능성이 높다’라는 게 정확한 설명이에요. 외향적인 사람들의 라이프 스타일을 보면 이 ‘Pleasure’ 스위치가 자주 켜진다는 거죠. 외향적인 사람들의 제일 큰 특성은 사람들을 자주 만나고 찾습니다. 또한 매우 활동적이에요.”

|

잘 알려져 있듯, 세계적으로 국민들의 행복감이 높은 국가 중 하나가 덴마크를 포함한 스칸디나비아다. 스칸디나비아는 사회복지 제도가 잘 돼 있어서 행복한 것이 아니다. 우리나라가 의료보험이 잘 돼 있다고 하지만 아침에 일어날 때마다 ‘의료보험이 잘 돼 있어서 행복해’ 하지는 않는 것으로 이해하면 쉽다.

스칸디나비아 사람들에게서 유별나게 차이나는 두 가지 특징이 있다. 첫째는 ‘높은 개인주의’다. 집단의 힘으로 개인을 지우려고 하지 않는다. 초집단주의적인 사회는 추진력이 있어 보일 수는 있어도 행복의 원천인 개인의 자유는 계속 희생된다. 이게 초집단주의 사회인데 안타깝게도 대한민국이 전 세계에서 1위다.

두 번째 특징은 타인에 대한 신뢰도가 매우 높다는 점이다. 한국인의 멘탈리티에서는 상상하기 어려울 정도로 무한 신뢰를 갖는다. 일례가 길거리에 나란히 파킹돼 있는 유모차다. 유모차 안에는 아기들이 젖병을 빨고 있고 부모들은 카페 안에서 커피를 마시고 식사를 하면서 쉬고 있다. 우리나라에서는 ‘정신나간 행동’이라며 분노할 상황이지만 그들은 타인에 대한 믿음을 갖고 있기 때문에 가능하다는 얘기다.

“우리나라는 괜찮은 조건을 가지고 가진 게 많은 사회임에도 불구하고 행복수치를 보면 마음이 아픕니다. 그 이유가 사회적 경험, 일상의 경험들에서 양질이 아닌, 스트레스를 받고 피곤한 것들을 서로 만들기 때문이라고 생각해요. 결론적으로 행복의 키워드는 양질의 사회적인 관계입니다. 행복을 찾아가는 건 어렵지 않습니다. 행복하기를 원한다면 좋은 사람들과 맛있는 음식을 먹으면서 뇌에 ‘Pleasure(즐거움)’을 심어주세요. 중요한 건 ‘좋은 사람’이라는 것 잊지마세요.”

/이보람 기자 boram@kwangju.co.kr